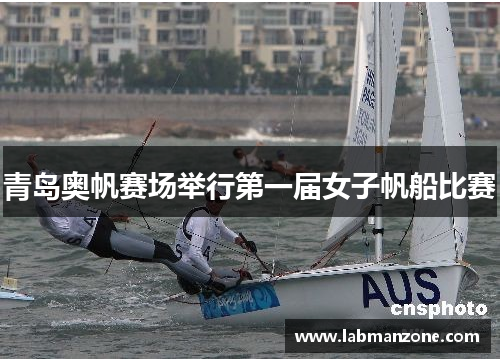

青岛奥帆赛场举行第一届女子帆船比赛

- 106

碧海蓝天之间,青岛奥帆赛场的白色风帆正划破波涛。首届国际女子帆船赛在此启幕,来自五大洲的顶尖选手驾驶帆船穿梭于浮山湾畔,奥运级别的场地设施与专业竞赛组织相得益彰。这场赛事不仅是女性航海力量的集体亮相,更是海滨城市发展多元体育的里程碑。专业竞技与文旅经济的深度融合,环保理念与科技创新的全面赋能,为后续国际赛事运营提供了创新样本。当桅杆与浪花共舞的瞬间,青岛向世界展现了海洋体育的独特魅力。

1、奥帆遗产活化升级

作为2008年奥运会帆船赛事举办地,青岛奥帆中心历经十五年沉淀,完成从单一赛区向综合型海上运动中心的转型。本届赛事启用智能化码头管理系统,56个泊位全部配备水质监测装置,实时反馈洋流数据支撑比赛决策。改造后的媒体中心集成5G+8K直播系统,实现全球三百余家媒体同步转播。

场馆运营团队创新开发潮汐发电装置,利用赛场三面临海的地理优势,满足赛场60%的电力需求。看台区域采用模块化设计,可根据参赛规模灵活调整座椅数量,赛事期间共承载观众超2万人次,创国内单项帆船赛事新纪录。

赛事组委会特别设置奥运文化长廊,陈列历届奥运帆船冠军装备。意大利选手卡洛琳娜·贝托拉赛后表示:"历史传承与现代科技的结合,让每位选手都能感受奥林匹克精神的力量。"

2、女子航海力量绽放

本届赛事吸引32个国家126名运动员参赛,其中89%为职业选手。荷兰海军队长埃丝特·迪克曼驾驶49人FX级帆船,完成逆风航段超车15艘帆船的壮举。中国队派出的00后组合刘雪萌/王雅萱,运用数字帆翼控制系统与老将抗衡,最终闯入奖牌轮。

竞赛规则委员会针对女性体能特点,调整绕标间距和航线总长。增设的心理辅导团队每日为运动员进行压力疏导,德国选手安娜·克劳斯赛后坦言:"科技保障与人文关怀的平衡,让我们能专注于技术提升。"

赛事期间同步举办全球女性航海论坛,国际帆联公布数据显示:近五年职业女水手增长270%。"她力量"专题摄影展记录船员训练日常,200余幅作品呈现当代航海女性刚柔并济的风采。

3、海城经济多维联动

借势赛事热度,青岛市推出"帆船+"文旅套餐。奥帆博物馆开放夜游项目,激光投影再现历史赛事盛况。周边八大关景区开通水上巴士专线,赛事期间酒店入住率达98%,关联产业创收超3.7亿元。

海洋装备展贸区在比赛同期落成,36家参展商带来智能导航系统等新品。挪威航海服品牌与青岛企业签订代工协议,预计年产值达8000万元。赛事餐饮区采用本土食材创新开发"帆船汉堡",日均销量突破5000份。

必威app精装版下载官网苹果版港口经济研究专家分析指出:此次赛事带动游艇租赁量增长140%,帆船培训报名激增3倍。赛事闭幕后,4家国际航海学院确定在青岛设立分院,形成完整产业链条。

4、蓝色文明创新实践

组委会首创"零碳赛事"体系,所有工作艇装配氢燃料电池动力系统。海上垃圾收集机器人全天候巡弋,赛事期间清理海洋垃圾2.3吨。颁奖台使用3D打印技术,材料来源于回收渔网再加工。

中国海洋大学科研团队开展生态影响评估,通过声呐监测证明赛事对周边鱼类洄游无干扰。青岛啤酒特别研发可降解杯具,成为国内首个获碳足迹认证的赛事周边产品。

闭幕式上,西班牙选手伊莎贝尔·冈萨雷斯带领全员签署《海洋保护承诺书》。赛事运营总监透露:本次环保经验将纳入国际帆联标准手册,未来三年计划培育百支"蓝色志愿服务队"。

当最后一面帆影消失在暮色中,这场盛会留给青岛的不仅是奖牌榜的数字。从突破性别刻板印象到激活城市发展动能,从科技赋能体育到守护海洋生态,首届女子帆船赛开辟了大型赛事筹办的新航道。

作为"帆船之都"的青岛,通过这场国际赛事向世界证明:体育竞技与城市发展本就可以相互成就。当年轻选手们在浪尖翩然起舞,这座海滨之城也正在现代体育文明的航程中破浪前行。未来的国际赛事版图上,青岛必将留下更深刻的印记。